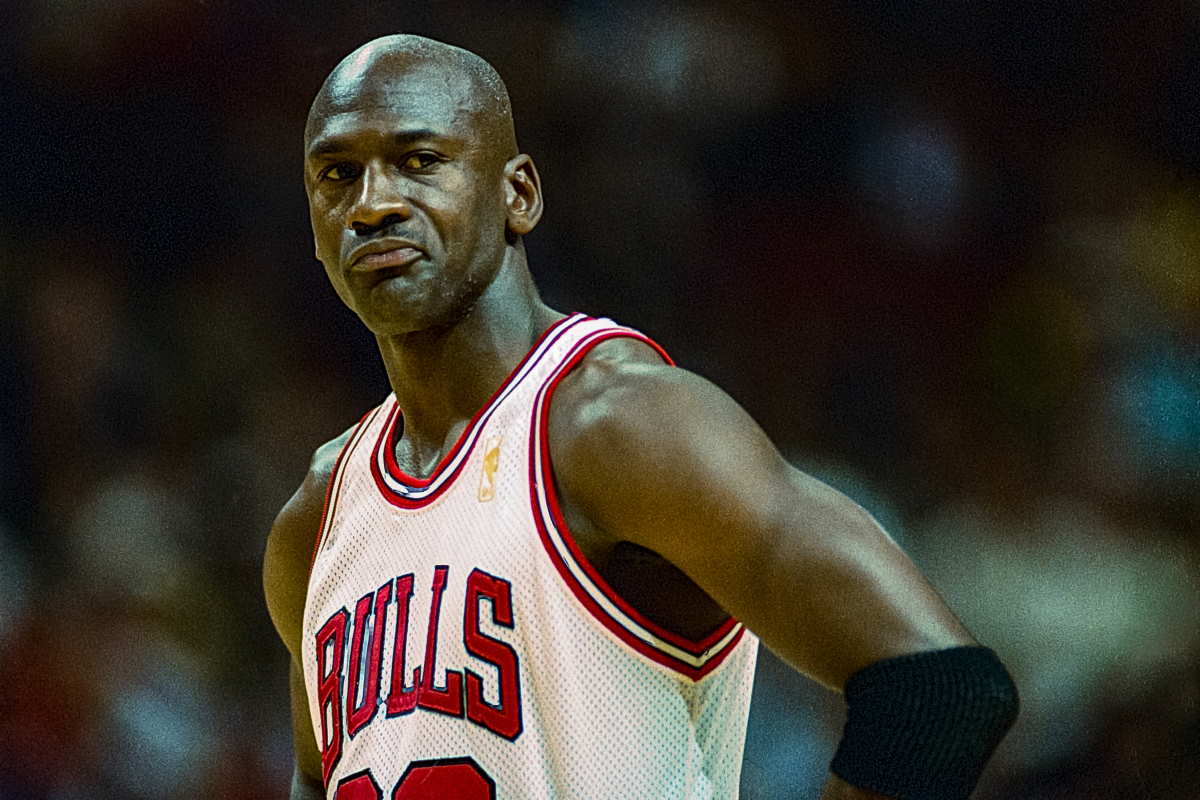

Per anni ho sentito parlare della leggenda di Michael Jordan, del suo talento unico, della sua fame di vittoria, della mentalità feroce che lo ha portato a essere considerato da molti il migliore giocatore di basket di tutti i tempi. Pensavo che la narrazione intorno a lui fosse gonfiata, che parte del mito fosse costruito dai media e dai nostalgici. Poi ho iniziato a scendere nei dettagli, a cercare testimonianze dirette, documenti, racconti dei compagni, degli allenatori e persino dei suoi avversari. Ed è lì che ho capito: non era un’esagerazione. Forse era addirittura riduttiva.

La mentalità che faceva tremare anche in allenamento

La prima cosa che ho scoperto è che Jordan viveva l’allenamento come una partita decisiva. Non esisteva distinzione. Ogni sessione era uno scenario di battaglia, ogni esercizio un’opportunità per dimostrare che era il migliore. Anche quando giocava un semplice 3 contro 3 o una serie di tiri liberi, voleva dominare. E non per vanità, ma per principio: non accettava l’idea di perdere mai, nemmeno per sbaglio.

Compagni come Scottie Pippen, Steve Kerr e Horace Grant hanno raccontato che il livello di intensità delle sue sedute era talmente alto che spesso gli allenamenti diventavano più duri delle partite NBA. Phil Jackson, il suo coach, definiva quella mentalità “una forza primordiale”, quasi impossibile da controllare.

Jordan lo ripeteva spesso: “Mi alleno per rendere la partita più facile”. Ed era vero.

Il “Breakfast Club”: dove iniziava la guerra

Una delle scoperte più affascinanti riguarda quello che Jordan chiamava The Breakfast Club. Non era un nome casuale o un’invenzione romantica: era un rituale quotidiano. Ogni mattina alle 5:00, nella sua villa di Chicago, si riunivano giocatori e preparatori selezionati — tra i quali Ron Harper, Scottie Pippen e il leggendario trainer Tim Grover.

La routine era rigorosa:

Allenamento di forza prima di colazione

Sessioni specifiche per mobilità, potenza e reattività

Colazione proteica controllata

Seconda sessione tecnica nel pomeriggio con i Chicago Bulls

E non si trattava di palestra “da atleta professionista”. Si trattava di parametri militari, carichi di lavoro programmati per costruire un corpo fatto per resistere, esplodere, ripetersi e non cedere mai.

Come diceva Grover:

“Jordan non voleva essere il migliore in campo. Voleva essere il migliore in ogni stanza in cui entrava.”

La psicologia dell’ossessione: trasformare ogni critica in benzina

Jordan non si allenava solo per diventare più forte. Si allenava per demolire mentalmente l’idea che qualcuno potesse superarlo. Qualsiasi cosa diventava motivazione:

Un giornalista che lo criticava

Un avversario che osava guardarlo negli occhi

Un compagno che calava di intensità

L’allenatore che chiedeva un sacrificio

Persino commenti innocenti, che Jordan trasformava mentalmente in offese

Non era semplice competitività: era ossessione pura. Non voleva batterti. Voleva toglierti l’anima sportiva. Ed è per questo che alcuni compagni lo odiavano e allo stesso tempo lo idolatravano. Perché diventavi migliore tuo malgrado.

Il segreto più grande: la routine oltre il fisico

Quello che mi ha davvero colpito non è stato scoprire quante ore passava in campo, ma tutto ciò che faceva fuori dal campo:

Visualizzazione mentale delle giocate

Studio maniacale dei filmati avversari

Recupero attivo programmato

Dieta calibrata e controllata

Sonno regolare durante tutta la carriera

E soprattutto: disciplina costante. Zero improvvisazione, zero accontentamento. Ogni giorno identico, ogni giorno costruito, ogni giorno necessario.

Quando un giovane Kobe Bryant arrivò nella lega e iniziò a seguirne lo stile, lo disse chiaramente:

“Lui non solo ha aperto la porta. L’ha spaccata a pugni.”

Il momento in cui ho capito tutto

Il vero punto di svolta, però, è stato ascoltare le parole di Steve Kerr, famoso per il pugno che ricevette da Jordan in allenamento:

“Molti di noi hanno raggiunto il limite. Lui no. Lui ha capito prima di tutti cosa serviva per restare in cima. È per questo che è il migliore.”

A quel punto ho smesso di pensare che Michael Jordan fosse solo talento, solo marketing, solo leggenda. Ho capito che quel mito si reggeva su una realtà che pochi sarebbero disposti a tollerare. Non era solo un campione. Era un predatore competitivo, qualcuno che aveva deciso che la grandezza non è un dono, ma una condanna che scegli ogni giorno.

E mentre oggi il mondo celebra le sue schiacciate, i buzzer beater, la maglia n°23 e il simbolo Jumpman, il vero segreto rimane semplice e feroce:

Jordan non voleva essere umano sul parquet. Voleva dimostrare che non esisteva nessuno come lui.

E ci è riuscito.